データで知る骨粗鬆症

骨粗鬆症は女性のリスクが高い

女性ホルモンのエストロゲンが骨の量の調節に関わっていることは、あまり知られていないかもしれません。閉経にともなってエストロゲンの分泌が低下すると、急激に骨の量が減少するため、閉経は骨粗鬆症の主な原因のひとつとされています。

そして、骨粗鬆症の推計患者数(40歳以上)は1,590万人(女性1,180万人、男性410万人)(参考文献1)。女性のリスクは男性の約3倍です。

骨粗鬆症の推計患者数

女性は男性の

(2022年)

参考文献1

Noriko Yoshimura, et al,Trends in osteoporosis prevalence over a 10-year period in Japan: the ROAD study 2005-2015.J Bone Miner Metab.2022 Sep;40(5):829-838.

骨粗鬆症の患者さんは、お口の病気のリスクも

骨粗鬆症の患者さんは、骨粗鬆症ではない人に比べて慢性歯周炎や根尖性歯周炎になりやすいというデータがあります。

この2つのお口の病気は、いずれも歯を失う原因にもなりえます。

骨粗鬆症患者の慢性歯周炎リスク

骨粗鬆症ではない人の

(2021年)

参考文献2

Shuai Xu, et al, Associations between osteoporosis and risk of periodontitis: A pooled analysis of observational studies. Oral Dis.2021 Mar;27(2):357-369.

骨粗鬆症患者の根尖性歯周炎リスク

骨粗鬆症ではない人の

(2021年)

参考文献3

Joseph Katz, Ilan Rotstein, Prevalence of Periapical Lesions in Patients with Osteoporosis. J Endod. 2021 Feb;47(2):234-238.

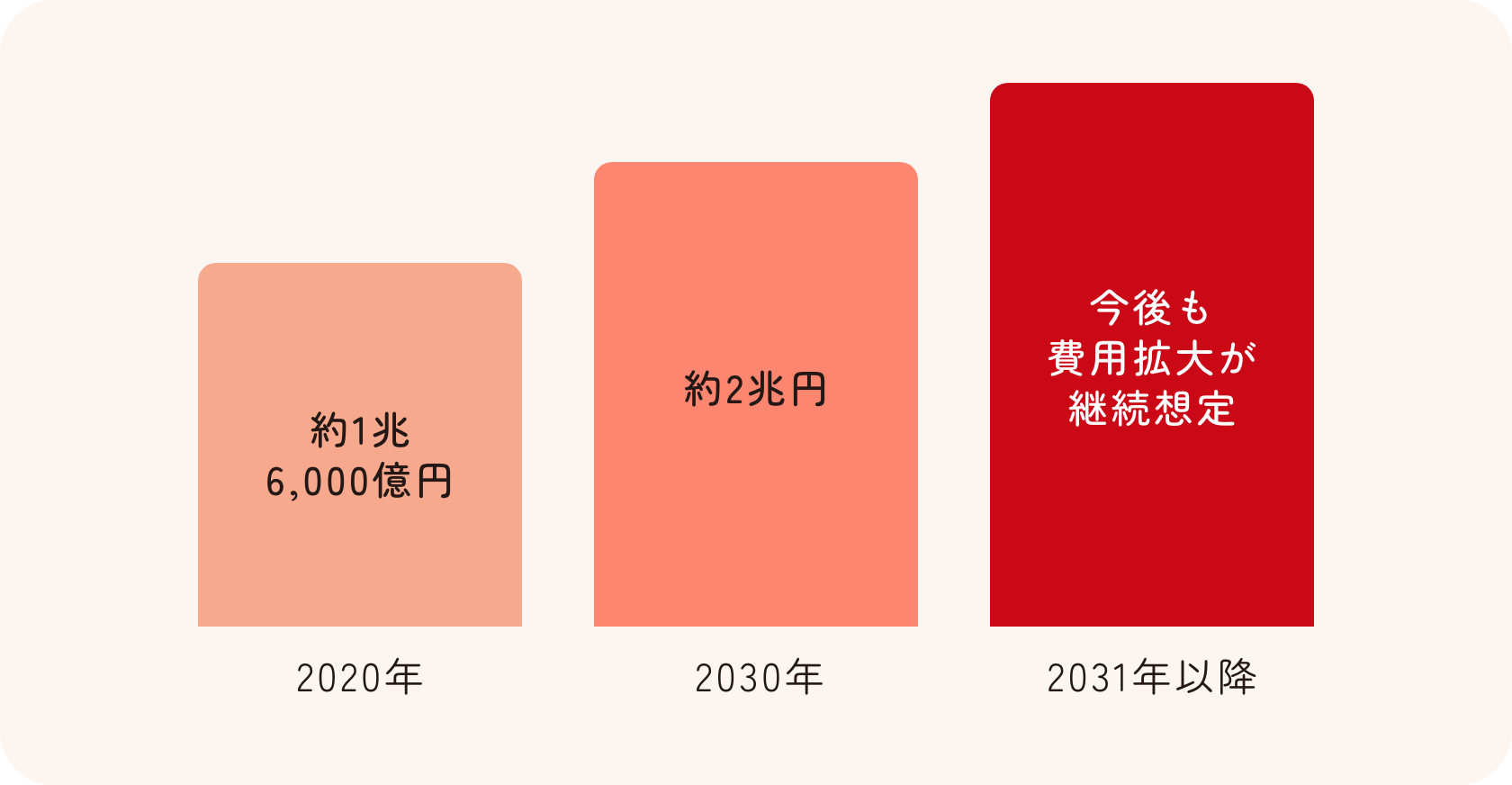

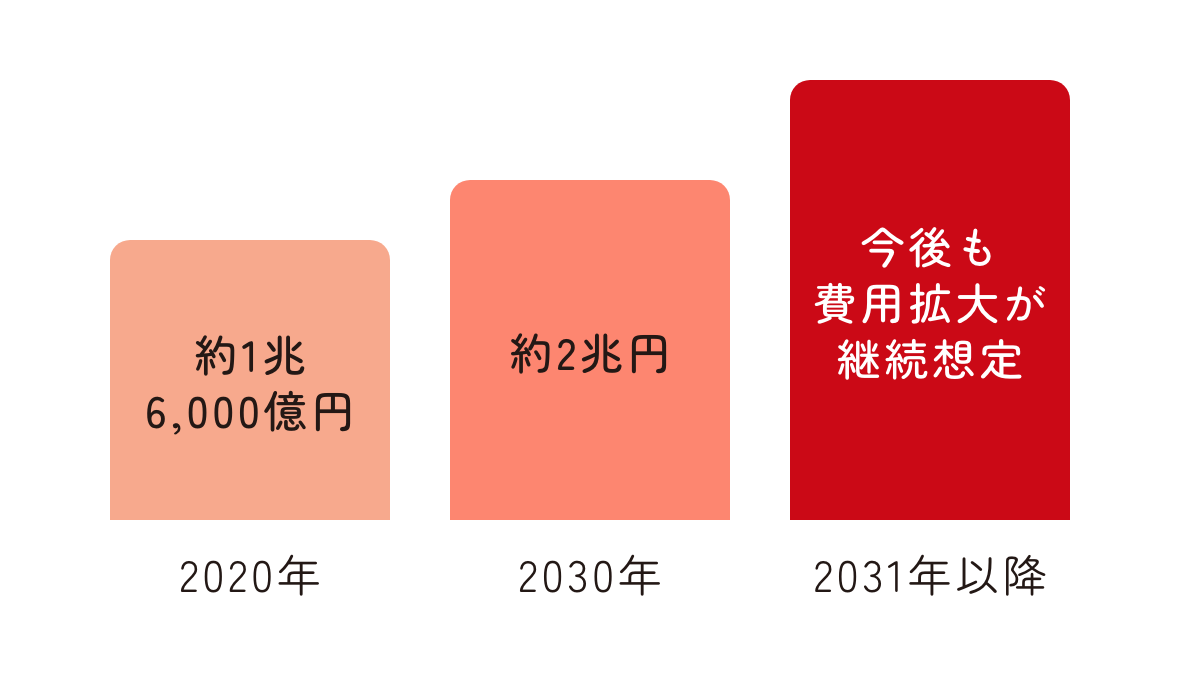

骨粗鬆症検診の受診率UPが必要

骨粗鬆症は自覚症状がほぼないことから、「silent

disease(静かな病気)」と呼ばれています。骨折してから初めて気づく例が多く、検診の受診率も約5.7%にとどまってしまっています。

厚生労働省は2032年までに骨粗鬆症検診の受診率を15%へ引き上げるという目標を掲げています。

骨粗鬆症検診 全国受診率

(2023年)

参考文献4

公益財団法人 骨粗鬆症財団. 骨粗鬆症検診率.

https://www.jpof.or.jp/research/kenshin.html,

(参照2025-11-13)

骨粗鬆症検診の受診率 引き上げ目標

(2032年までに)

参考文献5

厚生労働省. 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件(令和五年五月三十一日)

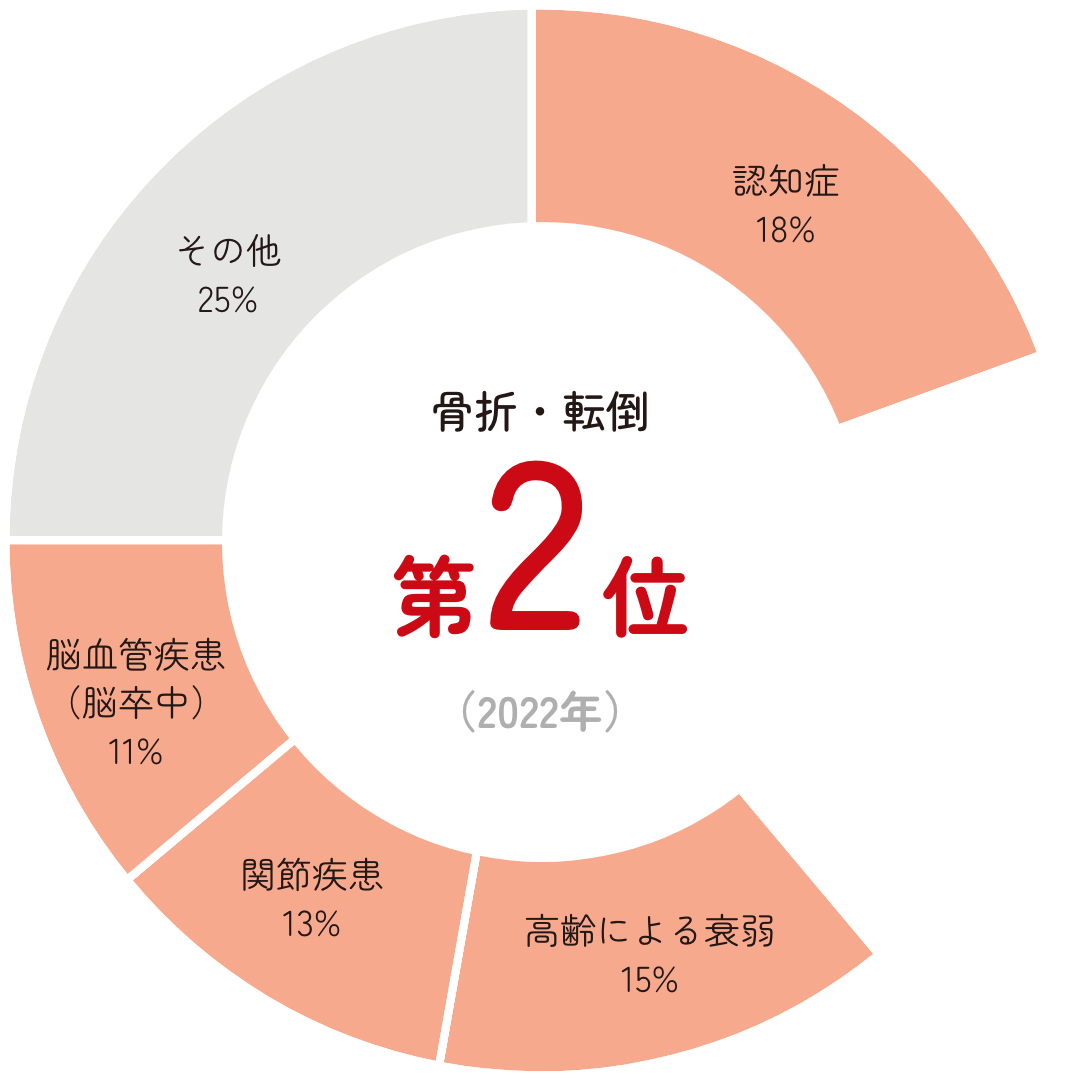

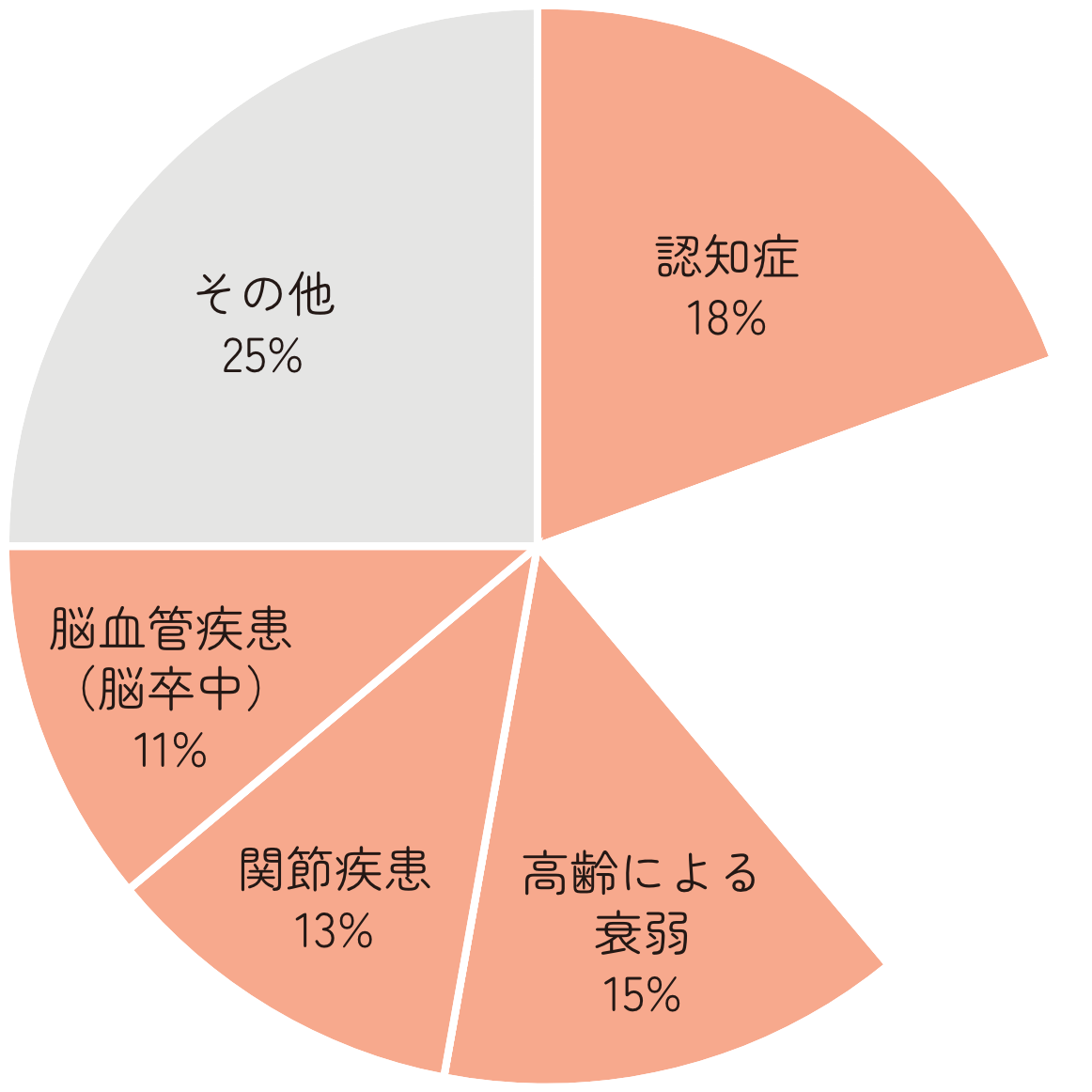

女性の要介護原因の第2位は「骨折・転倒」

厚生労働省の調査によると、女性(40歳以上)が要介護に陥る主な原因の第2位は「骨折・転倒」 。骨粗鬆症になると骨折しやすくなり、要介護状態になるリスクが高くなります。

【女性】要介護に陥る主な原因

介護・転倒

(2022年)

参考文献6

厚生労働省. 国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 介護. 第23表「介護を要する者数,介護が必要となった主な原因・通院の有無・性・年齢階級別」